はじめに

この記事は、『「気がきく人」と「気がきかない人」の習慣』(山本衣奈子著、明日香出版社)を読んで、重要だと感じた箇所を紹介し、その内容について筆者が感じたことや考えたことをまとめたものです。筆者が特に感銘を受けた、あるいは考えさせられた部分に絞り、トピックごとにまとめました。

最後に本書をおすすめしたい人についても記載していますので、購入を検討されている方は参考にしていただけると筆者冥利に尽きます。

本書の内容について触れるため、一部ネタバレを含む可能性があることをご了承ください。

※以下のリンクはAmazonアソシエイトを含む広告リンクです。

語尾を濁す話し方がもたらす意外な“誤解”とは?

日常会話の中で、「~ですが…」「~だと思うけど…」といった語尾を濁す言い回しを使っているという方は多いのではないでしょうか。文字にしたときに「。」で終わっていない文、と言い換えることもできるこのような表現、実はコミュニケーションにおいて大きな落とし穴になるかもしれません。

かく言う筆者もこのような言い回しは好んで使っていたので、語尾を濁すのは気がきかない人の習慣だと書かれておりショックを受けました。

筆者が語尾を濁す表現をしがちだったのは、深みのある発言をしているように見せたいという意識があったからでした。あえて明言しないことで相手に行間を読ませ、自分の賢さを演出したい――そんな思いがどこかにあったのです。

しかし本書は語尾を濁すことに否定的です。語尾を濁らせると相手が理解しづらい上に、発言に含みがあるように聞こえるので誤解のもとになるから、だそうです。ですから、著者は明快に言い切ることを推奨しています。

こうして比べてみるとわかる通り、筆者が考えていたのはあくまで自分の体裁、それに対して著者が考えているのはコミュニケーションの相手への伝わりやすさです。このあたりの根本的な考え方の違いが、語尾の使い方という点で現れたのかもしれません。

相手を慮ることはコミュニケーションの鉄則です。しかし、いざ現実の自分のコミュニケーションについて振り返ってみると、実践できているとは言い難いということがよくわかりました。皆さんもぜひ、自身のコミュニケーションを振り返ってみてください。

First impression vs Last impression ――本当に大切なのは?

「第一印象(first impression)」はよく知られていますが、著者が注目するのは「最後の印象」です。

last impression は、first impression との対応から勝手に筆者が付けた名前です。これは、別れ際に残る印象や最後のひと言のことで、実は第一印象より記憶に残りやすいのだそうです。

さて、そんなfirst impression とlast impression ですが、一般にはfirst impression ばかりが重視され、last impression が意識されることはほとんどないと思います。

しかし本書では、「新近効果」という心理学の視点も交えながら、その重要性をわかりやすい例で解説しています。

「今日はありがとう。とても楽しかったけど、ちょっと疲れたねぇ。じゃあまた」

中略

「今日はありがとう。ちょっと疲れはしたけれど、とても楽しかった。またぜひ!」

本書32,33ページより

この例で、両者とも伝えている情報はほぼ同じです。しかし、前者の方がネガティブな印象を、後者の方がポジティブな印象を受けませんか?これこそがlast impression の効果です。

最初だけでなく最後にもこだわる。

この考え方自体が新鮮で、そういった視点を得られたことに非常に意義があると思っています。

何よりこの考え方は、実践への応用がとても簡単です。言葉を並べる順番に気を付けるだけでよいのですから、今日から、今すぐにでも始められます。

沈黙との向き合い方

会話に「沈黙(間)」が生じると、つい焦って埋めたくなる――そんな経験、ありませんか?

実は筆者もそうで、焦りが伝わるとよいコミュニケーションはできないとの考えから、間を埋めようと焦るのは悪手だと考えていたのですが、間を埋めようとすること自体は正しいことなのだと考えていました。

本書では、必ずしも間は埋める必要がないものであり、むしろ健全な会話の中では自然と生じるものであるという考えが述べられています。間はうまくコミュニケーションできていないことの現れとは限らず、相手が思考したり整理したりしている時間である、とのことです。

また、話がつまらないものになる原因の一つも、この”間”の取り方にあるとされていました。間を許容できないと、間がなく詰まった話になり、それが単調かつ一方的な印象を与えるからという理由です。

確かに、「話しやすいな」と感じる人は、発言を待ってくれたり、間を大切にしてくれる人でした。

「気がきく人」になるのは難し事ではありません。”間”を恐れずに受け入れることから、会話の質は劇的に変わります。

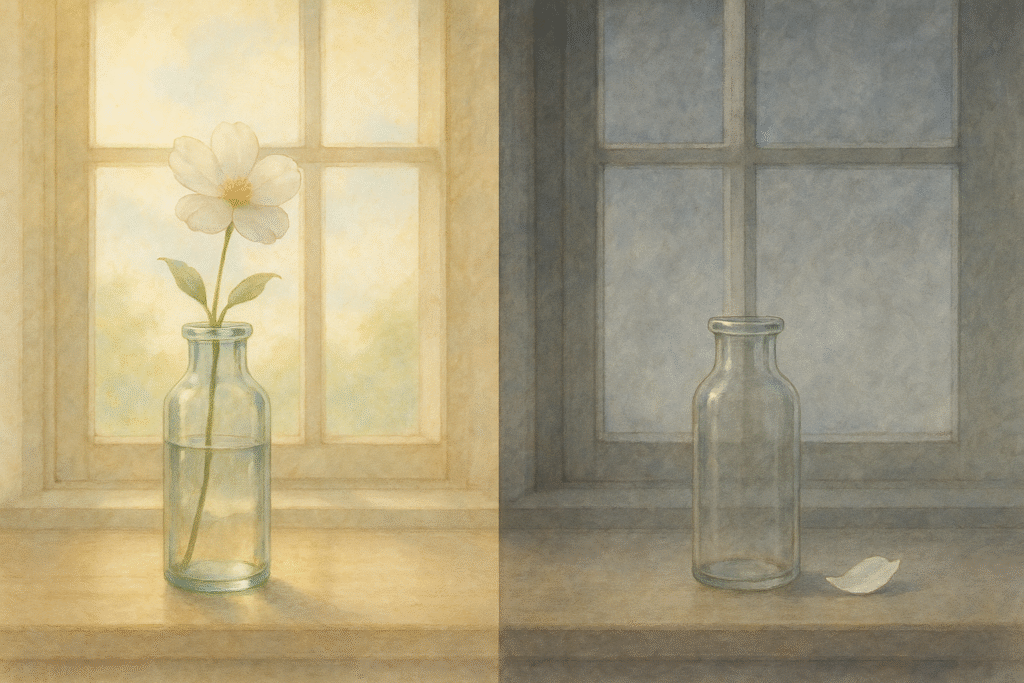

たかが一文字、されど一文字

本は世界一のハイコンテクスト文化、つまり、「空気を読む」ことがどこよりも重視される社会です。

では、そのような文化でどうすれば円滑なコミュニケーションを実現できるのでしょうか?

その答えは、言葉のニュアンスに意識を向けること。

たとえば、本書では「Aがいい」と「Aでいい」という、ほとんど同じ2通りの言い方を比較して、印象の変化を丁寧に解説しています。

- 「Aがいい」 → 積極的な選択、前向きな印象

- 「Aでいい」 → 妥協、後ろ向きな印象

このように、助詞ひとつで伝わり方が180度変わることもあるのです。裏を返せば、こうした違いを意識し、使い分けられるようになれば、あなたの伝える力は確実にレベルアップします。

まさに「神は細部に宿る」ですね。

まとめ

この本をおすすめしたいのはこんな人

- 感じのいい人になりたい

- 気がきかないと言われたことがある or そういう自覚がある

- 周囲の人とより良い関係を築いていきたいと思っている

- コミュニケーションに苦手意識がある

以上の条件に当てはまる方には、本書をぜひ手に取っていただきたいと思います。

本書が、よりよい対人関係を築く助けになってくれるかもしれません。

おわりに

この記事では、『「気がきく人」と「気がきかない人」の習慣』を読んで筆者が考えたこと、学んだことを、4つに絞って紹介しました。

50のトピックのうち紹介できたのは4つだけですので、少しでも興味のある方はぜひご自身で本書を手に取ってみてください。

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

※上記のリンクはAmazonアソシエイトを含む広告リンクです。

コメント